Ориентированный процесс случайного блуждания как метод прогнозирования

Применение аналитических и статистических моделей связано с априорным поиском структуры этих моделей чаще всего при ограниченной информации о характере развития процесса. Определение параметров статистической модели и оценка точности прогноза требуют к тому же наличия необходимых статистических данных, характеризующих поведение объекта на периоде основания прогноза. Указанные обстоятельства в первую очередь снижают достоверность выводов в задачах прогнозирования развития технических систем.

Для выполнения прогноза предлагается подход, не связанный с использованием жесткой структуры модели и серьезными требованиями к объему априорной информации. Сущность метода заключается в представлении используемого для прогнозирования динамического ряда в качестве определенным образом ориентированного процесса случайного блуждания.

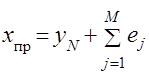

Значение изменяющегося параметра объекта прогнозирования для каждого момента на периоде основания можно представить в виде

![]()

![]() ,

,

где ![]() – значение динамического ряда в

– значение динамического ряда в ![]() -й момент времени (год) периода основания;

-й момент времени (год) периода основания;

![]() – значение динамического ряда в предыдущий момент времени;

– значение динамического ряда в предыдущий момент времени;

![]() – приращение переменной объекта прогнозирования в

– приращение переменной объекта прогнозирования в ![]() -й момент времени по сравнению с предыдущими;

-й момент времени по сравнению с предыдущими;

![]() – число значений динамического ряда.

– число значений динамического ряда.

Поскольку приращения носят случайный характер, для них можно определить вид закона распределения и его параметры. При этом нужно учесть характер зависимости последующих приращений от предыдущих.

Предполагается, что в период упреждения характер изменения динамического ряда сохраняется. Тогда, используя характеристики приращений, метод статистических испытаний можно применить для моделирования приращений в период упреждения прогноза. Значение единичной реализации прогноза на каждом последующем шаге прогнозирования будет

![]()

![]() ,

,

где ![]() – номер шага на периоде упреждения;

– номер шага на периоде упреждения;

![]() – число шагов на периоде упреждения;

– число шагов на периоде упреждения;

![]() – значение переменной объекта прогнозирования на предыдущем шаге;

– значение переменной объекта прогнозирования на предыдущем шаге;

![]() – моделируемое значение приращения на

– моделируемое значение приращения на ![]() -м шаге.

-м шаге.

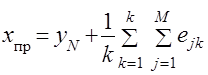

Производя данную процедуру до момента прогнозирования, получим значение точечного прогноза

,

,

где ![]() – точечный прогноз на

– точечный прогноз на ![]() -й период упреждения;

-й период упреждения;

![]() – конечное значение динамического ряда.

– конечное значение динамического ряда.

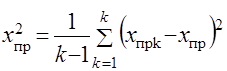

При разыгрывании данной процедуры многократно образуется совокупность случайных значений точечного прогноза. По полученной выборке значений ![]() определяются среднее значение прогноза и его дисперсия:

определяются среднее значение прогноза и его дисперсия:

; (4.1)

; (4.1)

, (4.2)

, (4.2)

где ![]() – число реализаций точечного прогноза;

– число реализаций точечного прогноза;

![]() – разыгрываемое значение приращения на

– разыгрываемое значение приращения на ![]() -м шаге периода упреждения в

-м шаге периода упреждения в ![]() -й реализации точечного прогноза;

-й реализации точечного прогноза;

![]() – значение

– значение ![]() -й реализации точечного прогноза, определяемое по зависимости (1).

-й реализации точечного прогноза, определяемое по зависимости (1).

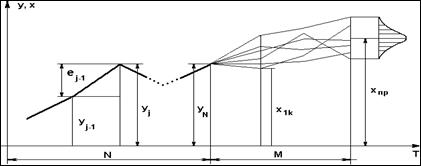

Рис. 4.1 Графическое отображение процесса случайного блуждания

Таким образом, процедура прогнозирования сводится к многократной имитации приращений на периоде упреждения и последующему определению статистических характеристик (среднего и дисперсии) реализаций точечного прогноза. График предлагаемого метода показан на рис. 4.1.

Актуально о образовании:

Школа в контексте развития культуры Вятского края

Школа, как социальный, культурный феномен на территории Вятского края, складывалась постепенно, в тесной связи с тем, что происходило в отечественной культуре, истории в целом. Что такое школа? Определений много. И если не ссылаться на древних, то это место, где происходит передача знаний от учител ...

Сущность и функции эстетического сознания

В материальном мире постоянно совершается развитие вещей и явлении реального мира, взаимодействие и изменение соотношения их содержания и формы проявления. В.И. Ленин подчеркивал, что содержание всегда формовано, а форма — содержательна. Материя в своем формообразовании проходит стадии: гармоническ ...

Модернизация образования

За последние десять лет система российского образования претерпела значительные изменения в русле общих процессов демократизации жизни общества, формирования рыночной экономики. Это стало возможным в результате последовательной реализации законодательных актов в области образования, других норматив ...